Event

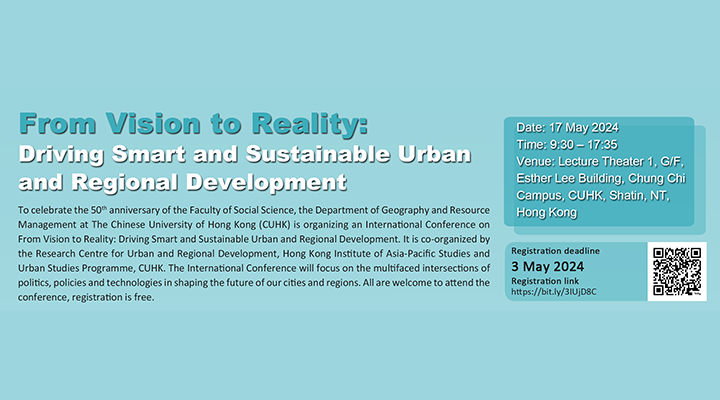

17/05/2024

From Vision to Reality: Driving Smart and Sustainable Urban and Regional Development

9:30 am - 5:35 pm

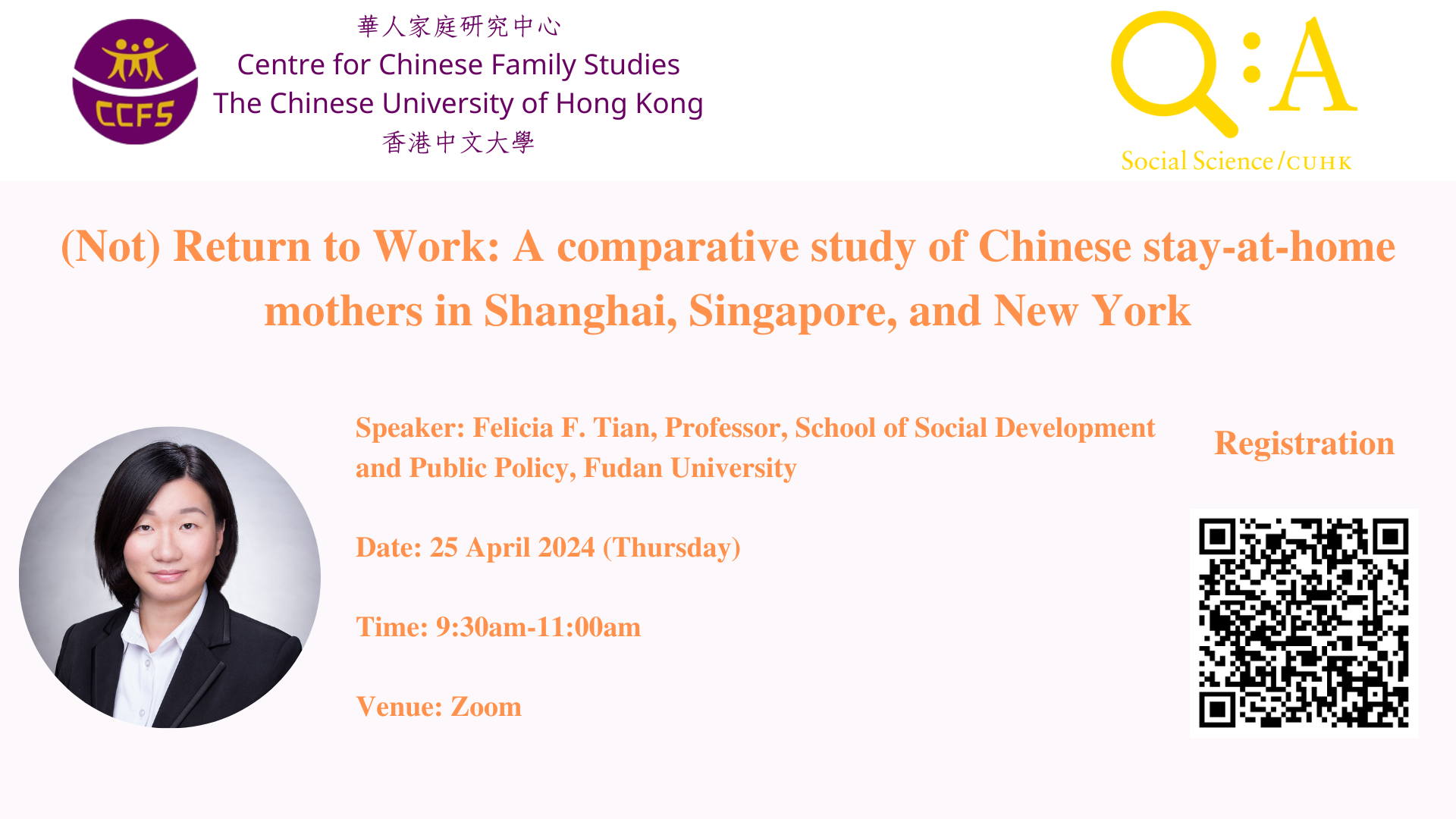

25/04/2024

(Not) Return to Work: A Comparative Study of Chinese Stay-at-home Mothers in Shanghai, Singapore, and New York

9:30 am - 11:00 am

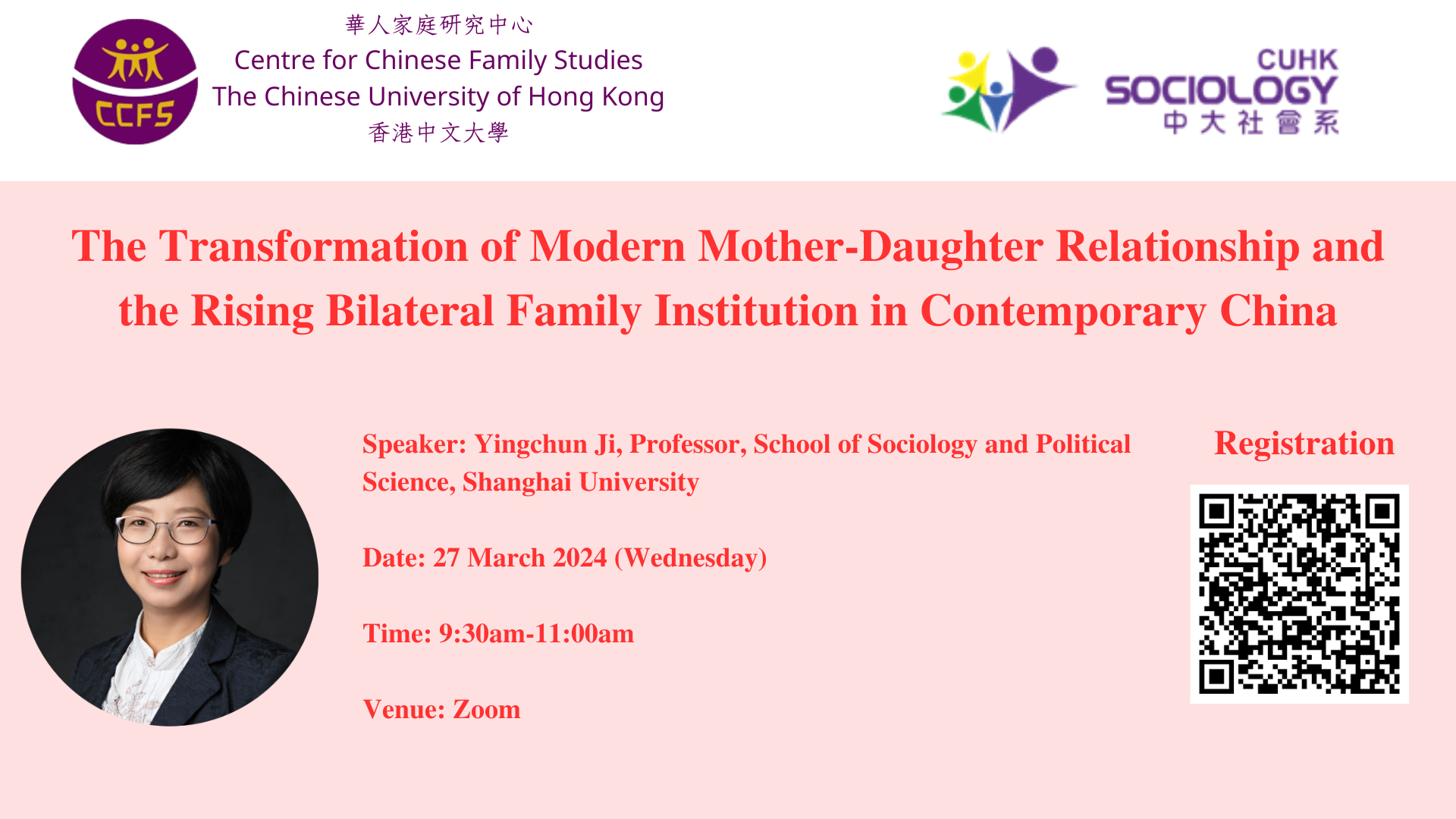

27/03/2024

The Transformation of Modern Mother-Daughter Relationship and the Rising Bilateral Family Institution in Contemporary China

9:30 am - 11:00 am

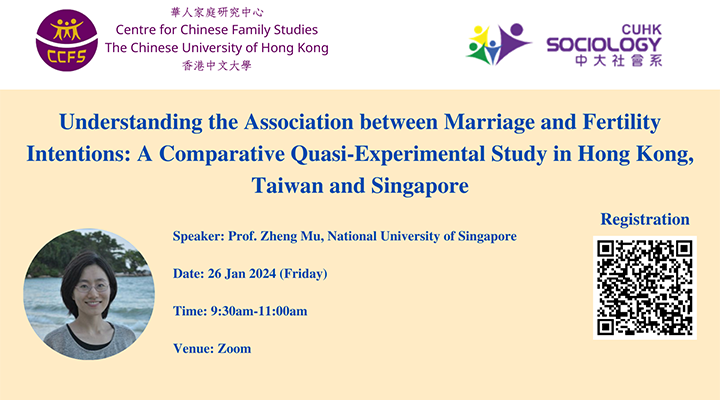

26/01/2024

Understanding the Association between Marriage and Fertility Intentions: A Comparative Quasi-Experimental Study in Hong Kong, Taiwan and Singapore

9:30 am - 11:00 am

22/01/2024

Health Policy Forum Series 2: Primary Healthcare - What Is There for the Community?

9:30 am - 1:30 pm

18/01/2024

Rescaling of the Land Regime in the Making of City-regions: A Case Study of China’s Pearl River Delta

4:30 pm - 6:00 pm

Press Release

View All