後疫情時代,經濟民生「復常」,內地和香港恢復通關,關口重現人頭湧湧景象,其中愈來愈多香港居民北上消費和消遣,是最引人矚目的變化。北上港人不僅享受了港幣在兩地貨幣滙率變化下的購買力優勢,而且嘗到更多新鮮消費體驗。這個北上消費大潮竟也連帶增加了港人移居內地的意願。

香港中文大學香港亞太研究所(「中大亞太所」)最近公布的一項在2023年9月進行的民意調查數據顯示,有意願移居內地的受訪市民比例達到20.3%,較2022年同期調查數據的11.3%,上升9個百分點。中大亞太所自2020年起就市民移居內地意願每年進行調查,這是4年以來錄得的最大升幅,亦是最高紀錄,今次數據相比首次調查的數據,上升近10.8個百分點。回顧過去4次的調查結果,可見香港市民移民內地意願的人口社經基礎變化。

遷居意願經歷3階段

港人移居內地意願經歷了3個階段:第一個階段在「反修例風波」之前。彼時部分中年和年長香港市民視移居內地為退休後一個不錯選擇。內地生活指數低,居住環境也較寬敞。此階段願意移居內地者多以中學或以下教育程度者,以及政治上傾向建制派者為多。大專以上教育程度者或政治傾向上的非建制派常以政治環境、訊息和言論自由等理由不予考慮。

第二個階段則始於2019年「反修例事件」發生之後,香港經歷社會撕裂,治安不靖,板蕩之下願意移居內地的受訪者比例上升,反映為2021年9月「反修例風波」落幕之後,有移居內地意願的受訪市民比例達到11.6%,相比2020年同期的比例上升了2.1個百分點,漲幅雖不算大,但首次超過受訪市民數目的一成。主要原因是內地能夠提供一個較平和穩定的社會環境,而願意移居者的人口社經基礎仍與第一階段無太多差別。

隨之而來的新冠肺炎疫情是第二和第三個階段的分水嶺。疫情幾乎令多個通關口岸全面關閉,因此不僅中止了兩地民眾接觸交往,亦減少了對抗衝突,更重置了相當多香港市民對於內地和香港關係的看法。兩地通關復常後,大量港人北上深圳、遠至廣州的消費過程中,不僅發現內地商品性價比高,且發現了在香港從未有過的新鮮體驗。

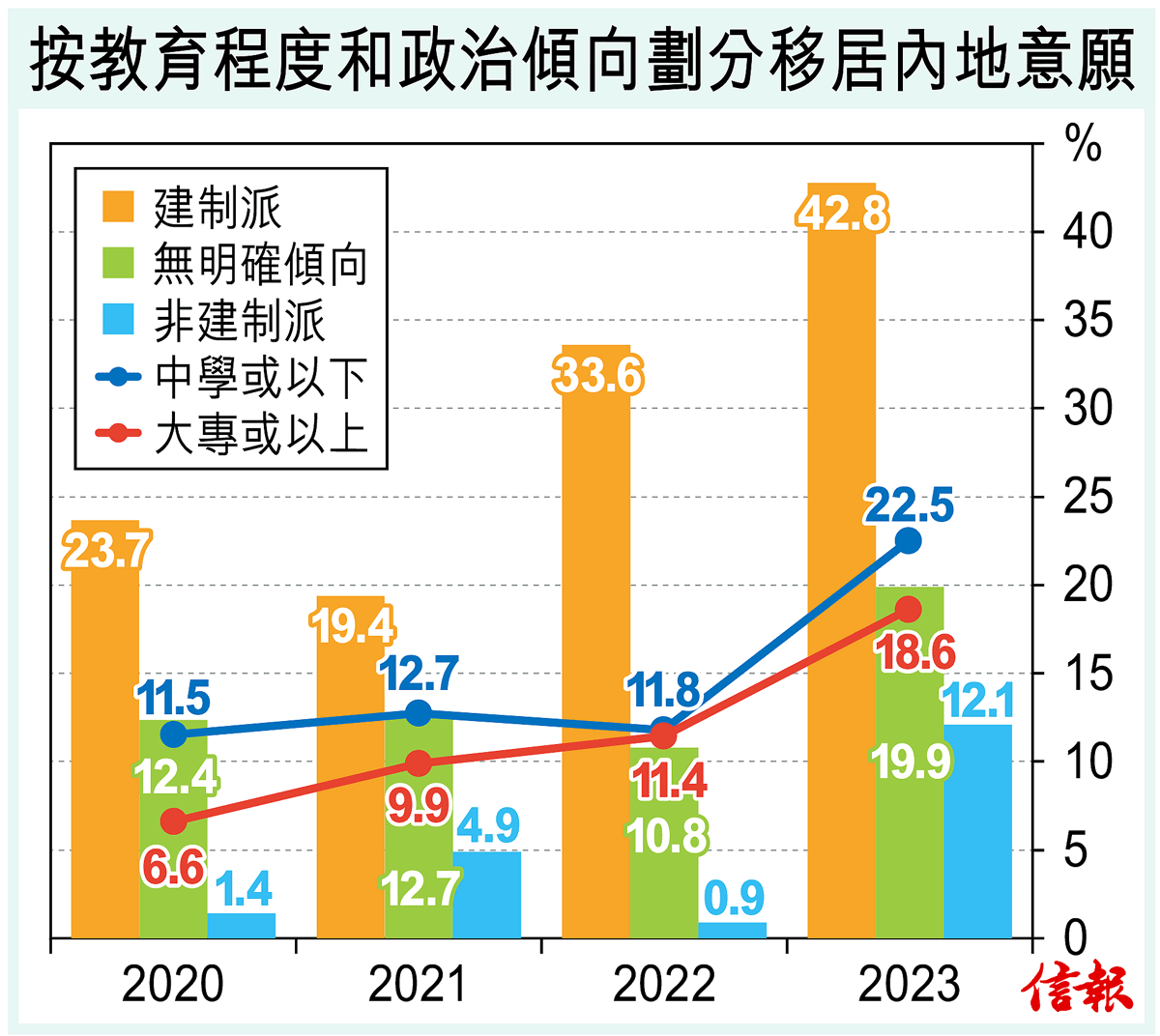

此階段的轉變,超越過去願意移居內地人士的人口社經基礎,表現為高教育程度者、政治傾向上的非建制派也提升了移居的意願。例如,2023年建制派移居意願的比例雖仍為最高,但無明確政治傾向受訪者願意移居內地的比例,較上一年增加了9.1個百分點;非建制派的比例更由2022年的0.9%提高到2023年的12.1%,增長幅度為11.2個百分點,超越建制派和無明確政治傾向者。同時,大專或以上教育程度者願意移居的比例從2020年的6.6%,增長到2023年的18.6%,接近整體平均比例(兩成)【圖】。

觀察移居的內地因素,除受訪者經常提及內地寬敞的居住環境和可負擔的樓價,內地的經濟前景、工作機會、穩定的社會秩序常出現在考慮因素前列,甚至今次調查有較多受訪者提及內地「空氣好/沒有污染問題/較寧靜」。從聚焦居住舒適度、生活環境安全感到討論經濟社會發展的前景,一方面反映不少港人開始認可內地在人居環境改善上的進步;另一方面,港人亦見到內地體制的優勢,不僅保障社會治安和穩定,還可提供愈來愈優質的生活條件和發展前景。後疫情時代,由港人北上消費帶動的民間交流,可能是大灣區民心相通,走向更好融和的重要轉捩點。

港消費天堂招牌失色

第一和第二階段的兩地民間交流只限於一部分與內地關係密切、需要跨境工作或學習者,多數居住在港的居民毋須經常往返內地。政府和許多機構團體曾補貼、組織或推動很多民間層面的交流,試圖拓闊兩地交流的人口社經基礎。帶有官方意志的交流活動雖然熱誠一片,但亦不時用力過猛,流於硬銷,甚至令人有粉飾之感,所產生的正面效用遠不及現時順其自然、水到渠成的民間自發交往。內地經濟與社會的蓬勃發展和積極變化,內地人民整體上富足而平靜的生活狀態,港人只要不從偏見出發,都能夠在不斷遊歷、親身體驗中感受到。

多了市民熱中往內地消費,引發本地商家反思香港「消費天堂」的金字招牌是否在與內地的商業競爭中失色;多了港人願意移居內地,自然也值得政圈中人考量如何令香港變得更為宜居;政府亦須較積極地爭取如何增強與內地無論創科、教育或產業等合作互動。兩地民間交流由區分彼此、隔閡深重與矛盾難緩,變為相互借鑑進步,良性競爭,何不為好事一樁?